「家を売る予定があるけれど、何から手をつければよい?」

「家を高く早く売る方法ってあるの?」

家を売ることは、人生でもそう何度も経験するものではないでしょう。

そのため、家を売りたいとお考えのほとんどが、このような疑問に直面するのではないでしょうか。

分からないからといって、不動産会社を安易に選び、丸投げしてしまうのは良くありません。

家を少しでもよい形で売りたいと考えるなら、家を売る流れやポイントを理解し、状況に応じた最良な判断を自分自身で主導的に下していくことが重要です。

そこで本記事では、家を売ることに関する以下の情報を解説していきます。

- 家を売る3つの方法

- 家を売る基本の流れ5STEP

- 家を高く売るための売却タイミング

- 家を売る際の注意点

- さらに「高く」「早く」家を売る方法

本記事を参考にしていただければ、家を理想の形で手放すことができます。

これから、家を売ることを考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.家を売る方法とは?大きく分けて3つある

家を売る方法は、主に以下の3つに分類されます。

- 仲介|不動産会社に買い主を探してもらう

- 買取|不動産会社に直接買取してもらう

- 個人売買|個人が買い主を見つける

それぞれ1つずつ紹介します。

1-1.仲介|不動産会社に買い主を探してもらう

「仲介」とは、不動産会社が買い主を探す方法のことです。

不動産会社が代わりに買い主を探してくれるため、売り主が販売活動をする必要がありません。

不動産会社に任せきりで家の売却が進むので、専門知識がない方でも安心です。

また、仲介は不動産売買のプロである不動産会社が全面サポートしてくれます。

疑問点や不明点があっても、適切に答えてくれます。

1-2.買取|不動産会社に直接買取してもらう

買取とは、不動産会社に家を直接買取してもらう方法のことです。

不動産会社が買い主にあたるため、購入希望者を募ったり、買い主の購入予定を待ったりする必要がありません。

そのため、なるべく早く家を手放したい方におすすめです。

ただ、買取の場合、仲介や個人売買に比べ、売却価格が低くなることがあるので、注意が必要です。

1-3.個人売買|個人が買い主を見つける

個人売買は不動産会社を介すことなく、直接買い主を探す方法のことです。

不動産会社を介さないため、仲介手数料が発生することはありません。

自分のペースで納得のいくまで売却活動が行えるので、じっくりと売却を進めたい方におすすめです。

ただし、個人売買の場合には売り主本人が書類の作成や手続きを行わないといけないため、時間と労力がかかります。

そのため、初めて家の売買を行う方には、難易度が高くなります。

2.【5STEP】家を売る基本の流れとは?

家を売る基本的な流れは、以下の通りです。

- 自分で相場を調べる

- 不動産会社に査定を依頼、選定・契約する

- 家を売りに出す

- 売買契約を締結し、家を引き渡す

- 確定申告を行う

家を売るまでにかかる期間は、約3〜6ヵ月です。

流れを理解していることで、家を売るまでにかかる期間は短縮することも可能です。

それぞれ順番に見ていきましょう。

2-1.STEP1|自分で相場を調べてみる

家を売るにあたり、最も気になるのは「家がいくらで売れるのか」という点ですよね。

手始めに、売却対象の家の相場を自分で調べてみましょう。

自分で家の相場を調べる方法は、主に以下の2つです。

- 「過去に売却された不動産の取引価格」から調べる

- 「不動産の売り出し価格」から調べる

いずれの方法もインターネットを使って調べることが可能です。

具体的には、以下のWEBサイトを活用して調べることが一般的になります。。

| WEBサイト名 | 概要 | |

| 過去に売却された不動産の取引価格から調べる | レインズマーケットインフォメーション | 不動産会社から集積した取引データに基づいた実際の取引価格が閲覧できる |

| 不動産情報ライブラリ | 不動産価格の情報・地価の情報をデータに沿って細かく確認できる | |

| 不動産の売り出し価格から調べる | 物件検索サイト(HOME4U SUUMOなど) | 現在販売中の物件の売り出し価格が閲覧できる |

不動産には「定価」が無く、「相場」を知っておかないと損をする可能性があります。

不動産会社が提示する査定額が100%正しいとは言えませんので、実際に物件が売れてから「もっと高く売れたんじゃないか?」などと後悔することのないよう、不動産会社に丸投げせず、自分でも相場を把握しておくようにすることが大切です。。

過去に売却された不動産の取引価格を調べたい方は、以下のリンクよりご覧ください。

2-2.STEP2|不動産会社に査定を依頼、選定・契約する

次に、不動産会社に査定をしてもらい、不動産会社の選定、契約をしましょう。

不動産会社の査定方法ですが、以下の2種類に分類されます。

| メリット | デメリット | |

| 机上査定(住所・間取りなどのデータを不動産会社に知らせて査定をしてもらう) | ・査定結果が出るのが早い ・メールや電話で査定結果を知れる |

データに基づいて査定するだけなので正確性に欠ける |

| 訪問査定(不動産会社の担当者に実際に家を見てもらい査定してもらう) | 査定額が正確 | 机上査定よりも査定時間がかかる |

家を売るという重要な作業を任せる不動産会社を選ぶにあたり、複数の不動産会社から査定を取り、比較したうえで絞っていくことは極めて重要です。

机上査定や訪問査定以外にも、一括査定サービスを活用したり、知っている不動産会社に直接問い合わせてみたりして、複数の不動産会社に机上査定をしてもらう方法もあります。

さまざまな査定方法を活用し、希望通りの金額で査定してもらえていると思った会社と契約を締結する方法がおすすめです。

なおこの後、不動産会社の選び方については「5-2-1.信頼できる不動産会社を選ぶ」にて、不動産会社との契約については「5-2-2.不動産会社との契約形態を検討する」にてそれぞれ詳細に解説いるため、あわせてご覧ください。

2-3.STEP3|家を売りに出す

不動産会社と契約締結後、売り主自身で「家の売り出し価格」を決め、家を売りに出します。

売却活動は不動産会社主導で行われるため、売り主が直接何かすることはほとんどありません。

とはいえ、売り主であっても以下の内容は確認しておかなくてはいけません。

- 売却活動が適切に行われているか、不動産会社の動きを確認する

- 対象の家に居住中の場合、購入希望者の内覧に対応する

特に内覧対応は、家が売れるか否かの成否を大きく左右する、極めて重要なポイントです。

購入希望者に「正しい情報を知ってもらうこと」と「よい印象を持ってもらうこと」を意識し、誠実に対応するようにしましょう。

2-4.STEP4|売買契約を締結し、家を引き渡す

購入予定者が現れたら、以下のポイントを確認しましょう。

- 家の売買価格

- 家の引渡し日

- 家の手付金の金額

購入予定者と交渉を行い、両者が納得できる内容に落とし込む必要があります。

不動産会社にその内容を含む売買契約書を作成してもらい、正式に契約を締結します。

買い主からの費用の支払いが確認でき次第、家の登記簿上の名義人を買い主に変更し、予定していた引渡し日までに家から退去することで、一連の手続きは完了です。

なお、登記簿上の名義人を買い主に変更する手続きは、不動産会社と提携している司法書士が行ってくれるケースが多いです。

2-5.STEP5|確定申告を行う

売買契約完了後、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行う必要があります。

ただ、家を売った後の確定申告は全員が必ず行うものではありません。

以下のように「確定申告を絶対に行わないといけないケース」「確定申告を行った方がお得なケース」が存在します。

| 確定申告を絶対に行わないといけないケース | ・譲渡所得が発生しており、「譲渡所得税」「住民税」の支払い義務がある ・特別控除の特例を活用する |

| 確定申告を起こった方がお得なケース | 家を売ったことで損失が発生した場合 ※損失分の金額を他の所得から控除することで、所得総額が減り、所得税を減らせる |

上記に当てはまる方は「家を売った翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行う」ことを頭にいれておきましょう。

3.【季節・築年数・市場】家を売る最適なタイミングとは?

家を高く売るためには、家を売却するタイミングが大変重要です。

そこでここからは、「家を高く売るための売却タイミング」を以下の順序で、解説していきます。

- 季節

- 築年数

- 市場

1つずつ順番に見ていきましょう。

3-1.季節

新生活が始まる時期であることもあり、春先(2~3月)や秋(9~11月)は家が売れやすい時期になります。

売れやすい時期に売却活動を行うことで、高めの売却価格でも家を売り切れる可能性が高まります。

ただし、ここで注意しなければならないのは、「家を売ろうと思ってから家が売れるまでには、平均3~6ヵ月の期間がかかる」ということです。

つまり、売却期間を6ヵ月と想定し、「春先(2~3月)に家を売りたい」と思うなら、8~9月頃から行動しておく必要があることになります。

すぐに家を売ることはできないので、あらかじめスケジュールを綿密に練っておきましょう。

なお、「それ以外の時期だと中古の家を購入したいという需要がまったく無くなる」わけではありません。

購入希望者は毎月コンスタントに現れるものなので、「時期についてはあまり気にせず、自分の都合が最もよいタイミングで売却活動をする」という方法もおすすめです。

3-2.築年数

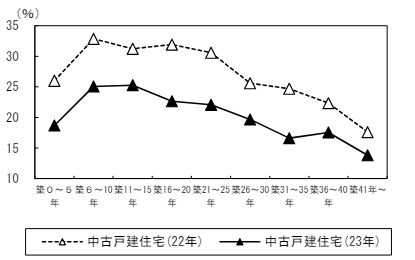

築年数によって、家を売るタイミングは異なります。

以下図で見ると、築6〜25年までであれば、比較的高い価格で手放すことができます。

出典:公益財団法人 東日本不動産流通機構「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)」

ただ、必ずしも築6〜25年のタイミングが高値で売れるわけではありません。

築26年以上であっても、立地の良さや建物の劣化具合などによって、相場よりも高く売れることがあります。

あくまで、築6〜25年は家を高く売れる可能性があることを示しているので、参考程度に考えておきましょう。

3-3.市場

結論、家が最も高く売れるタイミングは、早ければ早い方がよいです。

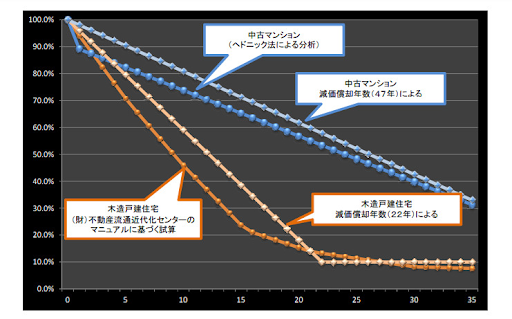

下記のとおり、家は年数が経つほど価値が下がり、売却価格も下がるものだからです。

出典:国土交通省「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」

特に木造の戸建ては価値の減りが速く、築10年で半分に、築20年でゼロに近くなるのが一般的です。

一方、戸建てより耐用年数が長いマンションの場合でも、価値が下がるスピードは戸建てより遅いものの、1年に約2%ずつ価値が下がってしまいます。

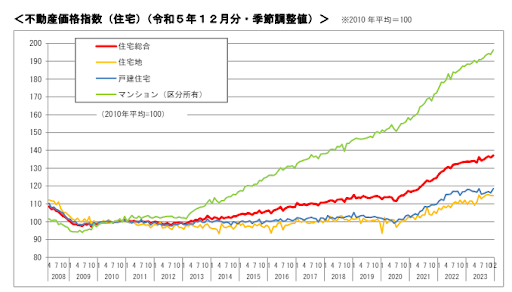

市況的にも今は売り時です。

国土交通省が発表している「不動産価格指数」に関するグラフをご覧ください。

出典:国土交通省「<不動産価格指数(住宅)(令和5年12月分・季節調整値)>」

上記のグラフから、2008年から2023年までの家の売却価格の推移は、戸建て・マンションともに右肩上がりの状態であることが分かるでしょう。

さらに、売る予定の家を所有し続けるということは、以下の問題にも着目しなくてはなりません。

- 各種保険料

- 固定資産税

- メンテナンス費用(戸建)

- 管理費(マンション)

本来は別の使い道ができたお金が、維持費として使われていってしまうことになります。

よって、家を少しでも高く売りたいと思うなら、売る必要性が出てきたときにすぐ行動することが大切です。

4.【期間別】家を売るまでにどれくらいかかる?

家を売るまでにかかる期間は、媒介形態や書類の準備のタイミング、時期など多岐に渡る要因によって異なります。

ここでは、以下のタイミングで家を売る際の流れを紹介します。

- 3ヵ月で売りたい場合

- 6ヵ月で売りたい場合

- 1年程度で売りたい場合

1つずつ見ていきましょう。

4-1.3ヵ月で売りたい場合

3ヵ月で家を売る場合、以下の流れで売買活動を進める必要があります。

| やるべきこと | 期間 |

| ①事前準備を進める | 約2週間 |

| ②不動産会社に査定依頼 | |

| ③媒介契約を締結 | 約1ヵ月半~2ヵ月 |

| ④売却活動や内覧対応など | |

| ⑤売買契約を締結 | |

| ⑥引越し・退去 | 約1ヵ月 |

| ⑦買い主へ引き渡し |

3ヵ月で家を売る場合、入念な事前準備やこまめな書類チェックが必要になります。

また、不動産会社のスピード感がある対応も求められます。

買い主が見つからない場合には、3ヵ月以上かかってしまうこともあるため、不動産会社の販売活動力も重要です。

4-2.6ヵ月で売りたい場合

6ヵ月で家を売る場合、以下の流れで売買活動を進める必要があります。

| やるべきこと | 期間 |

| ①事前準備を進める | 約2週間 |

| ②不動産会社に査定依頼 | 約2週間 |

| ③媒介契約を締結 | 約3~4ヵ月 |

| ④売却活動や内覧対応など | |

| ⑤売買契約を締結 | |

| ⑥引越し・退去 | 約1~2ヵ月 |

| ⑦買い主へ引き渡し |

一般的に、家を売る期間には6ヵ月設けられます。

それぞれのやるべきことに、余裕を持った期間を割くため、急いで買い主を探す必要がありません。

4-3.1年程度で売りたい場合

1年程度で家を売る場合、以下の流れで売買活動を進める必要があります。

| やるべきこと | 期間 |

| ①事前準備を進める | 約2週間 |

| ②不動産会社に査定依頼 | 約2週間 |

| ③媒介契約を締結 | 約10ヵ月 |

| ④売却活動や内覧対応など | |

| ⑤売買契約を締結 | |

| ⑥引越し・退去 | 約1~2ヵ月 |

| ⑦買い主へ引き渡し |

買い主がなかなか見つからない場合、媒介契約を締結してから、売買契約を締結するまでに10ヵ月以上かかることがあります。

また、高値の売り出し価格で家を売りたいと考える場合、希望の買い主が見つからないことがあります。

そのため、不動産会社の担当者と密に売り出し価格や広告戦略などを行わなくてはいけません。

1年かけて家を売る場合、事前準備で考えていた資金計画や新居探しなどにも影響がでるため、再度練り直しする必要があります。

5.【ケース別】家を売る際に気を付けるべき9つの注意点とは?

実際に売却活動を行うにあたり、特に気を付けていただきたい注意点があります。

そこでここからは、以下の注意点を3つのパターン別で紹介します。

| 事前の準備段階 | ・「仲介」と「買取」の違いを理解する ・家の名義人を確認する ・住宅ローンの残高を調べる ・必要書類を把握する ・土地の境界線を確認する |

| 不動産会社選定~家を売り出す前 | ・信頼できる不動産会社を選ぶ ・不動産会社との契約形態を検討する |

| 家を売り出した後~引き渡し完了まで | ・売買契約書の内容を精査する ・住宅ローン完済の手続きをする |

1つずつ見ていきましょう。

5-1【事前の準備段階】に気を付けるべき5つの注意点

まずは、「事前の準備段階」に気を付けるべき注意点を紹介します。

- 「仲介」と「買取」の違いを理解する

- 家の名義人を確認する

- 住宅ローンの残高を調べる

- 必要書類を把握しておく

- 土地の境界線を確認する

1つずつ見ていきましょう。

5-1-1.「仲介」と「買取」の違いを理解する

不動産会社に「仲介」してもらって家を売るという一般的な方法ですが、実は家を売る方法にはもう1つ、「買取」という選択肢があります。

「仲介」とは不動産会社を経由して買い主(主に個人)を探してもらう方法であるのに対し、「買取」とは、不動産会社に直接家を買取してもらう方法を指します。

不動産会社が家を買取る際は、対象の家をリノベーション・リフォームして付加価値を付け、再販することを前提としています。

つまり、「再販時の利益」から「買取時に払った費用」を控除した額が不動産会社の利益になるため、なるべく安く(一般的には市場価格の7~8割程度の価格で)物件を買取り、自社の利益を大きくしようとするのです。

買取は、買い主の出現を待つ必要が無いため、短期間で家を売ることができます。

「多少安くなってもいいから早く家を売りたい」と考えている方は、買取も視野に入れるとよいでしょう。

5-1-2.家の名義人を確認する

家は原則的に、名義人として登記されている方しか売却できません。

そのため、以下の状況で家を手放すことは不可能です。

- 両親から相続したものの、登記簿上の名義人が亡くなった両親のままになっている家を売却したい

- 高齢の親族が所有している家を、代理で売却したい

このような場合、事前に家の名義人を変更してから売却活動を開始する必要があります。

共有名義の家を売りたい場合、名義人全員の同意が必要になるため、全員の委任状を取り付けておきましょう。

なお、家の名義人は、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することで確認可能です。

不動産登記の名義変更については、こちらの記事をご覧ください。

5-1-3.住宅ローンの残高を調べる

対象の家の住宅ローンが残っている場合、家を売ることができません。

ただし、以下の場合であれば家を売ることはできます。

- 不動産会社による査定額が住宅ローン残高を上回る(つまり、売却時の利益で残った住宅ローンを完済できる)

- 住宅ローン残高を自己工面したお金で一括返済できる

なかには、現状の住宅ローンの残高が分からない方もいるでしょう。

そこで、以下のような方法で住宅ローン残高がいくらあるのかを事前に調べておきましょう。

- 住宅ローン借入直後に金融機関からもらった返済予定表を見返す

- 借入先の金融機関のWebサイトで調べる(インターネットバンキングに登録している場合)

- 年に一度(一般的には10月頃)金融機関から送られてくる確定申告用の残高証明書を見る

- 金融機関の窓口で残高証明書を発行してもらう

住宅ローンの残高が不動産会社の査定額より高くなりそうで、お金を自己工面して一括返済が叶わなそうな場合、「住み替えローン」の活用などを検討する必要があります。

5-1-4.必要書類を把握しておく

家を売るプロセスにおいて、「対象の家に関する書類」「売り主に関する書類」が必要になります。

どのような書類が必要になるのかは、ケースによって異なります。

ですが、ほとんどのケースで共通して必要になってくるのが以下の書類です。

| 書類名 | 用途 | 必要なタイミング |

| 登記済権利証 | 登記名義人の変更 | 媒介契約時・売買契約時・引き渡し時 |

| 間取り図・測量図 | 家の情報の確認 | 媒介契約時 |

| 固定資産税納税通知書 | 負担する固定資産税の計算 | 家の売り出し中 |

| 実印・印鑑証明 | 書類への捺印と実印の証明 | 売買契約時・引き渡し時 |

| 売り主の身分証明書 | 売り主の本人確認 | 媒介契約時・売買契約時・引き渡し時 |

| 建築確認済証・検査済証 | 建築基準を満たしているかの確認 | 媒介契約時 |

| 地積測量図・境界確認書 | 土地の大きさなどの確認 | 媒介契約時から引き渡し時までの間 |

| マンションの利用規約 |

マンションのルールを確認 | 媒介契約時 |

準備段階ですべて集めておく必要はありませんが、少しずつ上記の書類を集めておくことで、売却活動がスムーズに進みます。

5-1-5.土地の境界線を確認する

対象の家が戸建ての場合、土地をセットで売却するケースにおいて、登記簿に記載された土地面積で取引を行う「公簿取引」が一般的です。

しかし、以下の条件に当てはまる場合、家を売る前に「土地測量(確定測量)」を行うことが推奨されています。

- 古くから所有している土地で、登記された当初の状態と比べ、形状などが変わっている可能性がある

- 隣地との境界がハッキリせず、トラブルに発展するリスクがある

- 1平方メートルあたりの土地単価が高く、土地面積の少しの誤差が売却費用に大きな影響を及ぼすような市街地に土地がある

また、特別な理由がない限り、土地測量を行うのが一般的です。

土地測量には、40〜50万円の費用が発生することがあるため、事前に準備しておきましょう。

5-2.【不動産会社選定~家を売り出す前】に気を付けるべき2つの注意点

続いて、「不動産会社選定~家を売り出す前」に気を付けるべき注意点を2つ紹介します。

- 信頼できる不動産会社を選ぶ

- 不動産会社との契約形態を検討する

順に詳しく紹介していきます。

5-2-1.信頼できる不動産会社を選ぶ

よい条件で家が売れるか否かは、依頼した不動産会社の質によって大きく左右されます。

そこで、以下の3つの軸を参考に、信頼できる不動産会社を選定するようにしましょう。

| ①査定額は適切か | 査定額は高ければよいという訳ではない。「査定額が相場と比べて適切」「査定額の根拠を明確に説明してもらうか」について確認しておく。 |

| ②マンション売却を得意としているか | 共用部分のリサーチが必要不可欠。不動産会社のホームページを確認し、マンション売却の実績が豊富かをチェックする。 |

| ③担当者の熱意と力量があるか | 担当者の力量を確認する。「聞き上手でこちらの疑問に親身に回答してくれる」「手続き漏れにミスがないか」などで担当者の熱意と力量を見極める。 |

上記3つを参考に、家を売る手助けをしてくれる不動産会社選びを行いましょう。

5-2-2.不動産会社との契約形態を検討する

家の売却の仲介業務を依頼する際、不動産会社と締結する契約のことを「媒介契約」といいます。

媒介契約には3つの種類があり、どの形態で契約するかの検討が必要です。

媒介形態の主な違いを比較すると、下記のようになります。

| 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |

| 複数の不動産会社と契約 | 1社としか契約できない | 1社としか契約できない | 複数社と契約できる |

| 自分で買い主を見つけた場合 | 不動産会社の仲介が必須 | 不動産会社の仲介が必須 | 不動産会社の仲介無しで販売できる |

| 契約期間 | 最長3ヵ月 | 最長3ヵ月 | 指定なし |

| 不動産流通機構への登録義務 | 7日以内に登録の義務 | 5日以内に登録の義務 | 任意 |

| 売り主への販売活動報告の頻度 | 14日に1回以上の報告義務 | 7日に1回以上の報告義務 | 規定なし |

「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」では1つの不動産会社としか契約できないのに対し、「一般媒介契約」では複数の不動産会社と契約締結できることです。

なお、公益財団法人不動産流通推進センターの調査によれば、一般媒介契約を選ぶ人より専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を選ぶ人の方が多く、おおよそ1.5倍に及ぶとのことです。

3つの媒介契約によって、契約形態が大きく変わるので、注意しましょう。

媒介契約については、こちらの記事をご覧ください。

5-3.【家を売り出した後~引き渡し完了まで】に気を付けるべき2つの注意点

最後に、「家を売り出した後〜引き渡し完了まで」に気を付けるべき注意点を2つを紹介します。

- 売買契約書の内容を精査する

- 住宅ローン完済の手続きをする

それぞれチェックしていきましょう。

5-3-1.売買契約書の内容を精査する

前述のとおり、買い主との間で売買契約書を取り交わすことになります。

売買契約書は、売買価格や引渡し日などのほか、買い主と相談して決めたさまざまな内容が記された、極めて重要な書類になります。

正式に取り交わす前に、売買契約書の内容を細部まで精査しておく必要があります。

特に注意しなければならないのが、「買い主と口頭で交渉した内容が売買契約書に反映されていなかった」というケースです。

取り決めた内容が無効になってしまうことを防ぐため、反映漏れがあれば、例え些細な内容であっても、不動産会社に依頼して追記してもらうようにしましょう。

また、売買契約書に記載された売却条件は順守する必要があります。

例えば、「現状引渡しではなく、クリーニングしたうえで引渡す」などの条件が設定されている場合、期日までにハウスクリーニングを終えられるように手配しておかなければなりません。

5-3-2.住宅ローン完済の手続きをする

先に述べた通り、住宅ローンが残っている家を売った場合には、売却時の利益や自己工面したお金などでローン完済(一括繰り上げ返済)の手続きをする必要があります。

ただ、これに関して、1点注意すべき点があります。

それは、「住宅ローンを完済すれば、対象の家に付いていた抵当権(金融機関による担保権)が消滅するが、“家の登記簿上の抵当権に関する記載”は勝手に消えない」という点です。

登記簿に抵当権の記載が残っていると、第三者が登記簿を見たとき「この家は住宅ローンを完済していないのかな?」という誤解を招くことになりますし、そもそも抵当権が残った家は売却できないため、手続き上トラブルを招く要因となります。

よって、住宅ローンを完済したら、速やかに登記簿上の抵当権に関する記載を消す手続き(「抵当権抹消手続き」と言う。)が必要です。

6.家を売る際にかかる費用・税金とは?

ここまで、家を売る基本の流れや注意点など「家を売る方法」を解説してきましたが、同様に気になるのが「家を売るのにかかる費用」でしょう。

家を売る際には、いくつかの費用がかかります。

売却にかかる費用と税金によって、費用名称が異なるので、事前に確認しておきましょう。

6-1.売却にかかる3つの費用

家を売る際にかかる費用は、以下の通りです。

- 仲介手数料

- 住宅ローン一括返済手続きにかかる手数料

- その他

主に発生する売却にかかる費用は、上記の3種類です。

1つずつ見ていきましょう。

6-1-1.仲介手数料

仲介手数料とは、家が無事売れた際に、不動産会社へ支払う報酬金のことです。

仲介手数料の上限は「宅地建物取引業法」で定められています。

また、仲介手数料は一般的に上限金額が設定されています。

家を売ることで発生するあらゆる費用の中で最も高額になるので、家を売る際の大きなポイントになるでしょう。、

6-1-2.住宅ローン一括返済手続きにかかる手数料

住宅ローンが残っている家を売った場合、「住宅ローン一括返済手続き」が必要です。

住宅ローン一括返済手続きでは、以下の手数料が発生します。

- 抵当権抹消費用(2万円程度):抵当権抹消手続きを行ってくれた司法書士へ支払う「司法書士費用」と「登録免許税」

- 一括返済手数料(2万円程度):住宅ローンを一括返済する際にかかる、金融機関所定の手数料

一括返済手数料は、ローン残高や金利のタイプによっても変わってきます。

実際に家を売る場合には、事前に金融機関へ問い合わせてみることをおすすめします。

6-1-3.その他

仲介手数料や住宅ローン一括返済手続きにかかる手数料以外にも、ケースに応じてさまざまな費用が発生する可能性があります。

例えば、土地測量を行った場合には測量費が発生します。。

また、意外と忘れがちなのが「引越し費用」です。

家を売って新しい生活を始める際、当然引越し費用が発生します。

引越し費用は、荷物の量が多く引越し先が遠方であるほど高額となり、想像以上に高くつく可能性があります。

そのため、引越し業者の選定作業は、複数の業者を見比べたうえで行いましょう。

6-2.税金にかかる2つの費用

続いて、税金についてご紹介します。

- 印紙税

- 譲渡所得税・住民税

家を売る際に発生する税金は、上記の2種類です。

順番に紹介していきます。

6-2-1.印紙税

買い主との間で締結する売買契約書には、印紙税法で定められているとおり、「印紙税」と呼ばれる印紙を貼る必要があります。

印紙税額は、家の売却価格によって異なります。

| 売却価格 | 本則税率 | 軽減税率 |

| 10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超~100万円以下 | 1000円 | 500円 |

| 100万円超~500万円以下 | 2000円 | 1000円 |

| 500万円超~1000万円以下 | 1万円 | 5000円 |

| 1000万円超~5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5000万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

上記のとおり、不動産の売買契約書にかかる印紙税は、現在軽減措置の対象となっており、通常の印紙税額より引き下げられています。

なお、売買契約書は売り主分と買い主分で計2通作成されるため、売り主・買い主それぞれが1通分の印紙税を負担する形が一般的となっています。

6-2-2.譲渡所得税・住民税

家の売却額から必要経費を差し引くと、家を売ったことによる利益額が判明します。

この利益額を「譲渡所得」のことを指しており、譲渡所得に対しては「譲渡所得税」および「住民税」がかかってくるため、その分の税金を国に納めなければなりません。

譲渡所得税率および住民税率は、対象の家の所有期間によって変わってきます。

| 譲渡所得税率 | 住民税率 | 合計税率 | |

| 長期譲渡所得(マンションを売却する年の1月1日で所有期間が5年超え) | 15% | 5% | 20% |

| 短期譲渡所得(マンションを売却する年の1月1日で所有期間が5年以下) | 30% | 9% | 39% |

譲渡所得が500万円だった場合の税額(復興特別所得税は除く)は以下のとおりになります。

- 長期譲渡所得の場合:500万円×20%=100万円

- 短期譲渡所得の場合:500万円×39%=195万円

「譲渡所得税や住民税は、家の所有期間によって計算が異なる」ということを確認しておきましょう。

実は、「家の売却時に利用できる、税金負担を軽くするための、特別控除の特例」というものがいくつか存在します。

代表的な特例は、「3000万円の特別控除」です。

3000万円特例とは、譲渡所得から3000万円を控除することができる特例のことです。

つまり、譲渡所得が3000万円以下の場合、事実上税金がかからないことになります。

この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 自分が実際に住んでいた家であること

- 家に住まなくなってから3年目の12月31日までに売ること

- 買い主が親子・夫婦・生計をともにしている親族ではないこと

また、この特例を活用するためには確定申告が必要になるので、申告の準備も進めておきましょう。

7.家を高く早く売る5つの方法とは

家を高く早く売る方法は、5つあります。

- 「家はリフォームしてから売るべき」という観念を捨てる

- 家に付加価値を付ける

- 信頼できる不動産会社に相談する

- 査定価格よりも少し高くする

- 買取を検討する

1つずつ順番に紹介します。

7-1.「家はリフォームしてから売るべき」という観念を捨てる

家の売却費用は、「自分では変えられない要素」と「自分で変えられる要素」によって決まります。

「自分では変えられない要素」と「自分で変えられる要素」は、以下の表をご覧ください。

| 自分では変えられない要素 | ・築年数 ・日当たり ・土地の形状 ・立地 |

| 自分で変えられる要素 | ・外装 ・内装 |

「自分で変えられる要素」に当たる部分をよりよい内容にして、家を高く売るためにも、「リフォームを実施したうえで家を売るべきだ」と主張する不動産会社が多いです。

ですが、この主張を鵜呑みにしてはいけません。

なぜなら、リフォーム後に家を売る場合はフルリフォームを行うケースが多く、フルリフォームには高額な費用がかかってくるからです。

例えば、キッチン・トイレ・洗面所・お風呂・壁・床などのリフォームを400万円かけて行ったとしましょう。

たしかにリフォーム前より高く売れるようになるとは思いますが、400万円を売却費用に丸ごと上乗せすることはまず不可能です。

というのも、リフォームはあくまでも原状回復の意味合いで行われるものであるため、大幅に費用を上乗せすることは難しいと言わざるを得ないからです。

かかったリフォーム代を回収できなければ、リフォームしないで家を売った場合よりも手元に残るお金が少なくなってしまいます。

このことを踏まえると、「家を高く売る=少しでもたくさんのお金を手元に残す」ととらえる場合、「家はリフォームしてから売るべき」という観念は捨てるべきです。

また、当然ながら、リフォームせずに家を売ることは、無駄な手間をかけず早く家を売ることにもつながってくるため、これらの考え方をしっかりと抑えておきましょう。

7-2.家に付加価値を付ける

家に関する付加価値を付けることで、家について魅力を感じてもらいやすくなります。

よくある家の付加価値は、以下の通りです。

- 風通しや日当たりの良さ

- 近隣施設へのアクセスなどの利便性の高さ

- 近所付き合いの有無(プライバシーを害さない程度に)

家の付加価値は、持ち主だからこそ分かる情報でもあります。

それらの情報が付加価値となり、「利便性が高くて生活しやすそうだな」「子供がいるから、夜道も真っ暗でないのは安心だな」など、購入希望者の購買意欲を引き立てることができます。

付加価値を付けて家を気に入ってもらえれば、短期間で家が売れる可能性も一気に高まるでしょう。

7-3.信頼できる不動産会社に相談する

家を売る際、信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。

なぜなら、不動産会社によっては家を売るのに時間がかかってしまったり、希望の金額で手放せなかったりするからです。

そのため、以下のことを意識して不動産会社を選びましょう。

- 担当者の対応が丁寧で誠実

- 不動産会社全体にスピード感が感じられる

- 売却予定の家と似た条件の売却実績がある

不動産会社選びは、1社に限定するのではなく、複数社を比較しながら選んでいくのもポイントになります。

7-4.査定価格よりも少し高くする

買い主への売り出し価格は、査定価格よりも少し高めに設定しておきましょう。

なぜなら、売買契約前に買い主と価格の調整をする可能性があるからです。

売り出し価格を公表した後に、値上げをしてしまうと、買い主に不信感を与えてしまう原因となります。

家を高く売るためにも、価格調整を見越した少し高めの価格設定がポイントになります。

7-5.買取を検討する

買取の場合、買い主を探す手間が省けます。

家を売るまで時間を要すことがないため、スピーディーに行うことができます。

また、買取の場合には仲介手数料が発生しません。

ただ、仲介や個人売買に比べ、買取の場合には売却価格が下がってしまうことがあります。

そのため、買取は売却価格よりも手放すまでの早さを重視する方に適しています。

8.【パターン別】これらの家を売りたいときはどうしたらいい?

すべての家が同一の方法、価格で売れるわけではありません。

ここでは、パターン別にそれぞれの家を売りたいときのポイントや方法を紹介します。

- 築年数が古い家

- 住宅ローンの残債が残っている家

- 相続した家

- 認知症の親が所有している家

- 空き家となっている家

- 離婚調停中で手放しそうになっている家

順番に見ていきましょう。

8-1.築年数が古い家

古い家の場合、資産価値も低くなっているため、それほど高く売ることができません。

そのため、以下の方法で売ることがおすすめです。

- 更地にして土地を売る

- 家をリフォーム・リノベーションする

- 不動産会社に買取を依頼する

ただ、家をリフォーム・リノベーションする場合には、かけた費用分が回収できるのかをしっかり考えなくてはいけません。

築年数が古い家の売却実績が多い不動産会社だと適切なアドバイスを受けられることが多いので、不動産会社選びの参考にしてみてください。

8-2.住宅ローンの残債が残っている家

住宅ローンの残債が残っている家の場合、そのまま家を売却することができません。

原則、住宅ローンを完済し、抵当権の抹消手続きをした後に、売却できるようになります。

ただ、住宅ローン返済中の場合は、旧居の売却の決済タイミングで、売却益を使用し、完済します。

そのため、事前に住宅ローンの残高と査定額、自己資金を確認し、住宅ローンの完済が可能か調べましょう。

仮に、住宅ローンの完済が難しい場合、旧居のローン残債と新居の購入のための資金をまとめて借入できる住み替えローンを締結するという選択肢もあります。

住み替えローンは、最後の手段として利用するようにしましょう。

8-3.相続した家

家を売却できるのは、名義人本人のみです。

そのため、名義人本人を家を売却する人へ変更させる相続登記を完了させておかなくてはいけません。

相続登記は、トラブルになりやすいポイントでもあります。

そのため、遺産分割協議であらかじめ所有者を明らかにしたうえで、相続登記を実施するのが得策です。

8-4.認知症の親が所有している家

認知症の親が所有している家の場合、自分自身が名義人でなくても、委任状があれば代わりに売却可能です。

ただし、委任者が認知症などを持っている場合には、売却できません。

委任者に意思能力があることが前提となるので、認知症の親が所有している家を手放す場合には、注意しましょう。

8-5.空き家となっている家

空き家を売却する場合、売却する本人が家の名義人になっている必要があります。

空き家を相続する場合には、相続登記が必要になります。

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務付けされました。

相続登記は、土地と建物それぞれに必要になるので、注意しましょう。

相続した物件には、特別控除や特例が使用可能なケースがあります。

お得に家の売却ができる可能性があるので、事前にしっかりと調べておくことをおすすめします。

8-6.離婚調停中で手放しそうになっている家

離婚調停中で家を手放しそうになっている場合、住宅ローンを完済できないケースがあるでしょう。

その場合、住宅ローンを完済が最優先です。

ただ、住宅ローン残高が家の売却金額を下回っていたり、自己資金が不足していたりする場合には、家を売ることができません。

また、夫婦名義の家を売る場合には、お互いの同意が必要になります。

家を売るのではなく、どちらか一方が家に住み続ける選択肢もあるので、必ずしも家を手放すことが正しいわけではありません。

9.家を売る際に関するよくある質問

最後に、家を売る際に関するよくある質問に以下の順序でお答えしていきます。

- 家を売るなら不動産はどこがいい?

- お金がないときに家を売るにはどうすればいい?

前章では紹介しきれなかった内容にも触れていくので、ぜひ最後までご覧ください。

9-1.家を売るなら不動産はどこがいい?

家を売る場合、どこの不動産会社がよいかは売却の目的やスピード感、価格設定によって異なります。

そのため、不動産会社は自分で見定めて選ぶ必要があります。

本記事では、不動産会社の信頼できる不動産会社の特徴を紹介していきます。

「5-2-1.信頼できる不動産会社を選ぶ」を参考に、家を売る際に信頼できる不動産会社を見つけましょう。

9-2.お金がないときに家を売るにはどうすればいい?

家を売る場合、金額・スピード感のどちらを重視するのかによって、家の売り方が異なります。

とりあえず、大きなお金が必要な場合、仲介や個人売買がおすすめです。

仲介や個人売買の場合、家を売るまでに期間を要するものの、相場同等またはそれ以上の売却価格で手放せることがあります。

時間がない方は、買い主を見つける必要がない買取がおすすめです。

買取の場合、仲介や個人売買に比べ、売却価格が低くなることが多いです。

そのため、金額を重視するなら仲介や個人売買、スピード感を重視するなら買取を選択しましょう。

10.まとめ

本記事では、家を売る方法をはじめ、家を高く早く売るコツや家を売る際にかかる費用など幅広く紹介しました。

家を売る方法として、不動産会社に仲介してもらって買い主を探す方法が一般的です。

ただ、不動産会社選びを誤ってしまうと、家をスムーズに売れなかったり、希望金額で手放せなかったりするので、不動産選びが重要です。

また、家には売るべきタイミングがあります。

ご不安な人は、「リフォームしていない家に独自目線の付加価値を付け、高く早く売ることができるサービス・Sumnara(スムナラ)」にお気軽にご相談ください。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならsumnaraで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。